Seit 1999 schreibt Hans-Martin Gäng das Tagebuch über die Heidelberger Wanderfalken. In über 5000 Einträgen können Sie nachlesen, was seit 1999 alles passiert ist. Dort finden Sie auch viele Informationen zur Biologie des Wanderfalken und zum Verlauf der Brut und Aufzucht des Nachwuchses.

Seit 1999 schreibt Hans-Martin Gäng das Tagebuch über die Heidelberger Wanderfalken. In über 5000 Einträgen können Sie nachlesen, was seit 1999 alles passiert ist. Dort finden Sie auch viele Informationen zur Biologie des Wanderfalken und zum Verlauf der Brut und Aufzucht des Nachwuchses.

Darstellen, wie es ist

Es gibt gibt inzwischen einige Dutzend Websites in Europa, die uns Einblicke in das Familienleben wild lebender Wanderfalken gewähren, ohne dass diese in ihrem Leben gestört oder gar gefangen gehalten werden.

Wenn ich es richtig sehe, ist „Gängs Tagebuch“ ein Alleinstellungsmerkmal. Niemand macht sich anderenorts so viel Mühe mit dem „pädagogischen Zeigefinger“ wie ich.

Als wir dieses Projekt 1999 mit Schülern (Jungen, Mädchen) und zwei Lehrern begannen, war ich der Adressat vieler Fragen. “ Da müsst Ihr/müssen wir gemeinsam in den Büchern und im Internet nachschauen! Ich bin kein Ornithologe, nicht einmal Biologielehrer“, war fast immer meine Antwort. Und: “ Da Ihr ja nicht immer dabei seid, schreibe ich auf die Website, was ich so beobachte und versuche es Euch zu erklären!“

Als ich 2005 in den Ruhestand ging und dieses Projekt dann zum NABU Heidelberg wanderte, wanderten die Fragen von Jung & Alt in das Gästebuch oder direkt an mich.

„Einmal Lehrer, immer Lehrer!“

Noch immer nagt der Zweifel: Ob das wohl alles so stimmt, was ich als Laie mir flüchtig angelesen habe und hier notiere? Als ich einmal einem bedeutenden Ornithologen gegenüber stand, fragte ich diesen.

„Ja, ich lese gelegentlich Ihr Tagebuch“ sagte er, „Fachlich ist da manches nicht ganz in Ordnung, aber Sie sind ein guter Beobachter. Sie beschreiben das, was Sie sehen, recht zutreffend!“

Da war ich aber stolz!

Der Stauferkaiser Friedrich II., dessen wertvolles Falkenbuch vor 400 Jahren ausgerechnet hier 50 m unter dem Nistkasten auf der Nordempore des Kirchenschiffs lag, nennt in seinem Vorwort, warum er dieses berühmte Buch verfasste: „Manifestare ea, quae sunt sicunt sunt.“ also: „Ich werde die Dinge darstellen, wie sie sind.“

DAS gefällt mir immer noch: Natur, wie sie ist, zeigen und beschreiben.

Große Mutter – kleiner Vater

Von neuen Besuchern/Besucherinnen unserer Seite erhalte ich die Fragen: „Wie erkenne ich PALATINA und ZEPHYR? Wie unterscheiden sich die Eltern?“

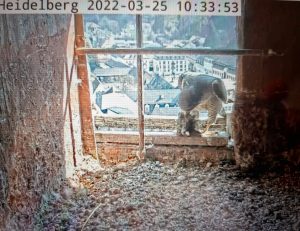

Bei den Wanderfalken sind die Weibchen größer und schwerer als die Männchen (Terzel). PALATINA ist an den Fängen beringt, ZEPHYR nicht. Nachts bebrütet immer PALATINA das Gelege.

Auf diesen beiden Fotos erkennt man leicht – dank des für die Falken unsichtbaren Infrarotlichts im stockdunklen Nistkasten – die schlafende PALATINA und in der farbigen Tagesaufnahme ZEPHYR, beide in nahezu gleicher Position und Lage.

Sie sehen den Größenunterschied?

Sie sehen den Größenunterschied?

Siehe auch mein Beitrag vom 25. März!

Im Nistkasten gibt es zur Zeit große Temperaturunterschiede

Als wir gestern gegen 22 Uhr von einem Konzert in der Jesuitenkirche zu unserem Auto gingen, froren wir jämmerlich in den windigen Altstadtgassen. „Da wird es oben im Nistkasten noch kälter sein“, dachte ich. Heute, um 11 Uhr, liegt die Turmspitze mit dem Nistkasten schon lange Stunden in der warmen Sonne. Dort ist es jetzt bestimmt schon recht warm. Das Gelege könnte gut einige Zeit im Freien liegen. Dennoch achten die Altfalken auf den Erhalt der Wärme, da können wir sicher sein.

Blick vom Umlaufbalkon des Turms der protestantischen Heiliggeistkirche (Nistkasten) hinüber zum Turm der katholischen Heiliggeistkirche (Jesuitenkirche), auf dem Jung & Alt der Wanderfalken sich häufig aufhalten. Der Turm der Jesuitenkirche liegt in der Einflugschneise der Altfalken: Meist kommen sie aus dieser Richtung und sind von dort in drei Sekunden im Nistkasten.

Beuteübergabe an PALATINA

Danke, M.H.!

ZEPHYR bringt ein spätes Frühstück

Danke, T.P.!

Who is who? Ist das PALATINA oder ZEPHYR?

Immer wieder werde ich von Besucherinnen und Besuchern unserer Website gefragt: “Woran erkenne ich, wer da gerade zu sehen ist?”

Eigentlich ist das einfach, denn auf den zahlreichen Video-clips und Schnappschüssen unserer treuen Besucherinnen – HERZLICHEN DANK! – , die ich in mein Tagebuch aufnehmen darf, steht auch immer der Name des Falken, der gerade dokumentiert wurde. Dessen Aussehen muss man sich einprägen!

(Das ist nicht einfach, selbst ich täusche mich manchmal bei flüchtiger Betrachtung. )

Bei den Wanderfalken sind, wie bei allen Greifvögeln, die Weibchen deutlich größer als die männlichen Wanderfalken (Terzel), die etwa ein Drittel kleiner und leichter sind (lat. tertium = Drittel). Sieht der Falke in Kopf und Körper – ich schreibe mal: massiv/gedrungen – aus, so ist es ein weiblicher Falke! Erkennt man an ihren Fängen eine rötliche Beringung: Hurra! Das ist PALATINA! Dich kennen wir seit 2014. s.u.

Erscheint uns der Falke in Kopf und Körper – ich schreibe mal: eher zierlich/schlank – aus, so könnte es ein Terzel sein! (Allerdings: Hat er gerade gefuttert, dann sieht er frontal betrachtet mit gefülltem Kropf auch ziemlich massiv aus! ) Erkennen wir einen recht schwarzen Kopf und wir sehen, dass dieser Falke NICHT beringt ist, so ist das ZEPHYR! Dich kennen wir wir seit 2017.

Wer sich die Mühe macht, den Kopf und Halsbereich beider Falken einzuprägen, so erkennt man im Bereich des Backenstreifs/Nacken/ Brust charakteristische Muster des Federkleids. Hier unterscheiden sich die beiden Heidelberger Falken.

Heute haben wir von E.E. einen Schnappschuss eines kräftigen Wanderfalken mit vollem Kropf und breiter Brust erhalten, der uns genau diese Hals-Nackenpartie und Bartstreif zeigt. Und – hurra! – wir erkennen die rötlichen Ringe an den Fängen: Dein Name ist PALATINA!

Grundsätzlich: Die Brust eines erwachsenen Falken ist quer mit dunklen Punkten “gesperbert”, die jungen Wanderfalken zeigen uns längliche braune Streifen, so unterscheiden wir Jung & Alt.

Foto (2021) : E.E. Danke!

Ws geschieht jetzt im Inneren der Eier?

In den Eiern haben sich die befruchteten Eizellen zu Embryonen verwandelt. Der Nachwuchs in den Eiern ist – heute am 20. Tag nach der Ablage des dritten Ei (Brutbeginn) – inzwischen fast ausgereift und nahezu vollständig entwickelt!

Etwa um den 21. Tag der Brutzeit dreht sich der Embryo bereits in die richtige Position, um die Eischale demnächst zu sprengen. Etwa um den 26. Tag der Brutzeit, 2022 etwa am Ende des März, dreht der Embryo den Kopf nach rechts unten unter den rechten Flügelstummel, so dass der Schnabel in Richtung der Luftkammer zeigt. (Die Luftkammer kennen wir aus dem hart gekochten Hühnerei.)Der Schnabel drückt so bereits dann gegen die Membran, die den Embryo noch von der Luftkammer trennt. So bewegt sich der Embryo allmählich in die Schlupfposition:

Der große Kopf wird am stumpfen Ende des Eies liegen und die Beine können sich in Richtung spitzes Ende strecken. (Dazu fehlt ihnen jetzt noch die Kraft.) Läge der Kopf im spitzen Ende des Eies, könnte der “Eizahn” auf dem Oberschnabel die Schale nicht am “Äquator” öffnen. In den letzten Tagen vor dem Schlupf ruht das Küken und sammel seine Kräfte im Nackenmuskel, der die Schalenhälften beim Schlupf auseinander drücken muss. Seine Nahrung, die ihm im Dottersack mitgegeben wurde, hat der Embryo bereits nahezu aufgebraucht, der Kalk für seine zarten Knöchelchen kam aus der Eischale, die nun allmählich dünner geworden ist.

(Wir Ältere erinnern uns schaudernd an die 196o-er/1970-er Jahre, als Pestizide in der Nahrungskette der Greifvögel deren Eischalen so dünn werden ließ, dass diese unter dem Gewicht der brütenden Eltern zerbrachen.)

Der Weg von der befruchteten Eizelle zu einem Lebewesen, – hier bald zu einem winzigen weißen Piepmatz, ist für uns Miterlebende jedes Jahr ein wunderbares Erlebnis!

PALATINA schläft

in gleicher Haltung wie alle Vögel.

Danke, M.H.!

Keine Bange!

Nun ist auch in Heidelberg der Frühling angekommen und am Nachmittag ist es dort oben so warm, dass PALATINA auch mal Luft schnappen kann. Die Eier kühlen nicht so rasch aus und bald ist sie zurück!

Danke, M.H.!

Eine Brutzeit ohne besondere Vorkommnisse

Ja, für viele unserer Besucher/-innen, auch für mich, ist die Brut 2022 erfreulich langweilig anzuschauen. Das ist nicht selbstverständlich. An anderen Orten lesen wir von Neuverpaarungen, die manchmal dramatisch – sogar tödlich – ausgehen. „Störfalken“, die revierhaltende Paare von ihren traditionellen Nistplätzen vertreiben wollen, drängen brütende Falken weg vom Gelege und verwickeln sie in anhaltende Luftkämpfe. Da kann ein Gelege schnell auskühlen. Auch die Nilgans, die hoch liegende Nistgelegenheiten sucht, verdrängt anderenorts die Falken.

Wir sehen in Heidelberg, dass der Brutwechsel von beiden Falken gleichmäßig, verlässlich, schnell und ohne Störung abläuft. Die meiste Zeit, vor allem nachts, hält PALATINA das Gelege auf der notwendigen Temperatur, die für die Entwicklung der Embryonen notwendig ist, also etwa 34° – 38° C. Das bedeutet, dass die Körpertemperatur der Altvögel, an den Brutflecken am Bauch, immer höher sein muss als etwa 36° C ! Da musste also in den vergangenen beiden Wochen (mit nächtlichen Minusgraden und oft starkem Ostwinddruck in den Kasten) das Gelege sorgfältig bedeckt sein. Auch der kleinere Terzel ZEPHYR hat das tagsüber perfekt gemacht. Nur selten waren die vier Eier für die Kamera und uns zu erkennen. Wenn, dann nur für ein – zwei Sekunden.

In früheren Jahren beobachteten wir gelegentlich, dass das Falkenweibchen unruhig wurde, das Gelege verließ und sich im Nistkasteneingang zeigte. Dann kam meist nach kurzer Zeit der Terzel, übergab Beute an das Weibchen und löste sie beim Brüten ab. Das haben wir, so weit ich das beurteilen kann, in diesem Jahr nicht gesehen. PALATINA wird wohl gut von ZEPHYR betreut. Wir sind nun bereits in der zweiten Halbzeit!

PALATINA zeigt uns ihre Routine

Danke, K.!

Die Nistmulde verschiebt sich beim Brüten

Weil sich die brütenden Falken regelmäßig auf dem Gelege drehen, damit alle vier Eier die gleiche Wärmezufuhr erhalten, dreht auch das Ende des Stoßes (Schwanzfedern) der brütenden Eltern einen großen Kreis in den Sand. Dabei wird der Untergrund geradezu gefegt, nicht wahr?

Danke, M.H.!

FORTUNA

Dass der zuerst ausgeflogene Jungfalke seit Mittwochabend keinen Zweitstart unternimmt, macht auch mir etwas Sorgen. Der Schock, dass der Erstflug nach wenigen Sekunden endet und der erste Flug keineswegs so mühelos-endlos – wie von der Anflugstange seit langen Tagen betrachtet – möglich ist, wurde von fast allen Startern hier, aber auch in freier Natur, erlebt und bewältigt.

Aus meinen ersten Dekaden der Beobachtung von startenden Wanderfalken an einem ehemaligen Steinbruch erinnere ich, dass diese „Bruchpiloten“ mühsam zu Fuß in die Felswand durch Gebüsch und Geröll in die Höhe zurück kletterten, um aus der Höhe den Zweitstart anzugehen. Oder sie waren in einer Fichte gelandet, flatterten kletternd auch dort möglichst weit nach oben und verharrten dort noch oft einen weiterenTag.

Hier an der Heiliggeistkirche, endete häufig der Erstflug nach 20 m auf dem Kirchendach. Auch dort rutschten die Jungfalken, mit ihren Krallen vergeblich Halt suchend, das Dach hinab bis zum Schneefanggitter oder gar in die Dachrinne. Meist gelang es ihnen, nach mehreren Versuchen, die Dachschräge hinauf zum waagrechten Draht des Blitzableiters auf dem Dachfirst hoch zu flattern. Das unangenehme Geräusch ihrer Klauen, wenn sie erneut die Schräge hinab glitten, habe ich noch im Ohr. (Wie die langen Fingernägel meiner Schülerinnen auf der Wandtafel!) „Flieg` doch! Heb` doch ab!“, ruft man dann. Nein, erneut balancierten sie auf dem Blitzableiterdraht des Dachfirsts entlang mit sehnsüchtigem Blick hoch zum Nistkasten, wo doch immer Nahrung geliefert wurde.

Wenn ich mich richtig erinnere, waren diese Dachfalken aber nach einer Nacht am Folgetag entflogen …

“ Erkennen sich die ausgeflogenen Jungfalken?“

werde ich gefragt. Nun ist zunächst jeder Jungfalke in einer völlig neuen und unbekannten Umgebung: Auf dem Kirchendach? In der Regenrinne eines Hauses in der nahen Umgebung? In einem Hinterhof gelandet, und von hohen Hauswänden umgeben? Oder bereits in der sicheren Höhe der Kirchtürme? Das gab es in den Vorjahren.

Nach der ersten Landung bleiben die Jungfalken oft lange am gleichen Ort und hoffen, dass sie dort – wie gewohnt – von den Eltern versorgt werden. Es wurde in Heidelbergs Altstadt noch nie beobachtet, dass ein Jungfalke an seinem ersten Landeplatz von den Eltern geatzt wurde. Die ausgeflogenen Jungfalken landen dann bereits nach dem zweiten oder dritten Flug auf dem Umlaufbalkon der nahen JESUITENKIRCHE, oder deren Dach oder Eingangsfassade, in beträchtlicher Höhe!

Das ist der traditionelle Treffpunkt für etwa zwei Wochen. Ebenso die Turmspitze der Heiliggeistkirche.

Also: JA, die jungen Falken erkennen ihre Eltern am Flug und erkennen sich auch gegenseitig. Aber das aggressive Verhalten gegenüber den Eltern und Geschwistern, das wir in diesem Jahr im Nistkasten selten sahen, wird nun zunehmen.

Mit dem Blick auf die Türme der beiden Kirchen können die Altstadtbewohner hoffentlich bald wieder zählen: 1-2-3-4 – Altfalke? Da die ausgeflogenen Falken noch für lange Tage vollständig abhängig von ihren Eltern sind, kann man nun auch viel Geschrei hören. Man nennt dies Zeit Bettelflugphase. Nach dem zweiten, dritten Start landen die Jungfalken recht sicher. Wir staunen auch, dass sie nach zwei, drei Tagen bereits wunderbar fliegen: Schnell und zielstrebig, gerne in großen und auch mal engen Kreisen die Thermik nutzend, gerne auf die Geschwister oder andere Vögel herabstoßend, selbst fliegende Blätter von Bäumen oder größere Insekten versuchen sie zu haschen. Selbstverständlich noch mit wenig Erfolg, aber rasend schnell lernend.

Ja, schade, dass das alles nur selten zu beobachten ist.

Der dritte Jungfalke MIREILLE ist um 16.42 Uhr gestartet

Herzlichen Dank für die Meldungen!

41 Tage ff., das passt zu unseren Tabellen

Für die beiden Erststarter FORTUNA & STEFAN sind 41 Tage vergangen, seit sie aus dem Ei schlüpften. Wir „rechnen“ mit unserer Erfahrung im Schnitt mit 43 Tagen, plus oder minus zwei bis drei Tagen, Nestlingszeit. So sind wir optimistisch, dass auch die beiden Geschwister – hoffentlich! – in den nächsten beiden Tagen flügge werden.

Erinnern wir uns an das Aussehen vor 41 Tagen? Damals so und heute so!

Ein guter Tagesbeginn!

Köstlich, teilnehmen zu dürfen, wie ein mutiger STEFAN sich tapfer in die Luft wirft! Es sieht im Video so aus, als wären den Geschwistern MIREILLE & ICARUS geradezu etwas verlegen. Aber sie werden bald folgen!

Danke, T., D.B. und A.L.!

https://c.web.de/@309597729745535461/W79NcxaQSOCvhQpvNECg9w

Ein zweiter Jungfalke STEFAN ist am 1. Juni um 5.40 Uhr ausgeflogen.

Herzlichen Dank an die Frühaufsteher/innen, die als „Lerchen“„ uns „Nachtigallen“ (s. W.Sh. „R & J“) informieren!