Seit 1999 schreibt Hans-Martin Gäng das Tagebuch über die Heidelberger Wanderfalken. In über 5000 Einträgen können Sie nachlesen, was seit 1999 alles passiert ist. Dort finden Sie auch viele Informationen zur Biologie des Wanderfalken und zum Verlauf der Brut und Aufzucht des Nachwuchses.

Seit 1999 schreibt Hans-Martin Gäng das Tagebuch über die Heidelberger Wanderfalken. In über 5000 Einträgen können Sie nachlesen, was seit 1999 alles passiert ist. Dort finden Sie auch viele Informationen zur Biologie des Wanderfalken und zum Verlauf der Brut und Aufzucht des Nachwuchses.

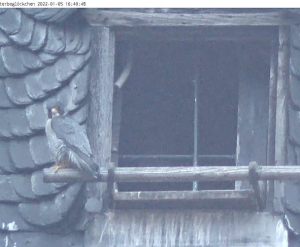

Es beginnt zu regnen, ZEPHYR geht in das Trockene

und zeigt uns, dass er das Gelege bedecken kann.

Danke Coriena!

Ablösung

ZEPHYR kommt, PALATINA geht…

Danke, Coriena!

Harte Schale – weicher Kern

| Die befruchtete Eizelle in eine Schalenhülle zu verpacken und außerhalb des Körpers der Mutter zu einem neuen Lebewesen zu formen, hat sich schon lange vor der Entstehung der Säugetiere bewährt. Das gab es schon bei den Sauriern. Die vollkommene Form eines Eies sorgt dafür, dass dieses zarte Gebilde – nur etwa 0,4 mm ist die Schale eines Wanderfalkeneies dick – nicht unter dem Gewicht von PALATINA (etwa 900-1 000 g schwer) zerbricht! Gegen Druck von außen hält die Schale gut stand. |

| Wohl aber kann – in der ersten Aprilwoche – das zarte Schnäbelchen des Kükens die Schale von innen öffnen! Atmungsaktiv wie unsere Anoraks oder Sportkleidung ist die Schale, Wasserdampf und Wärme werden hindurch gelassen, aber Bakterien bleibt der Weg nach innen versperrt! Die Schale besteht aus einer Lage von Calzitkristallen, die von etwa 7 500 Poren durchzogen ist, durch die der Gasaustausch erfolgt. Diese Kalkschicht wird vom heran wachsenden Küken bereits ausgedünnt, es braucht Calcium für den Knochenaufbau. Wie PALATINA die braun-rote Färbung der Eischale bereits in der Schalendrüse ihres Eileiters aus der Kombination zweier Pigmente (Protophyrin und Biliverdin), die dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin verwandt sind, erzeugte, ist erstaunlich. Wie alle Eier der Wildvögel dient die Färbung der Anpassung an den Untergrund. (Vögel, die in Kolonien brüten, Pinguine z.B., erkennen ihr Ei an der individuellen Musterung wieder.) Das Spektrum der Farbe der Wanderfalkeneier reicht von gelblich-ocker bis rot-braun. Es gibt auch innerhalb des Geleges leichte Farbunterschiede: Manche sind heller, andere dunkler. Wanderfalkeneier sind überraschend groß und schwer! Kein Wunder, dass PALATINA ein- zwei Tage benötigt, bis sie ein Ei legereif produziert hat! Wenn man sich vorstellt, wie sie mit dieser Last z.Zt. unterwegs ist…

Zweimal konnte ich in den vergangenen Jahren, nachdem die Küken geschlüpft waren, ein – nicht ausgebrütetes – Restei schnell aus dem Kasten entnehmen, als die Eltern nicht anwesend waren. Resteier werden in Baden-Württemberg gesammelt, an ein Universitätslabor gesandt und aufwendig auf Schadstoffe analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass sich noch immer Pestizide und Schadstoffe über die Nahrung der Falken anreichern.

|

Kleider machen Leute – Federn einen Falken

Welche Freude bringen uns die hochwertigen Kameras! Wer könnte in freier Natur einen wild lebenden Wanderfalken in aller Ruhe aus der Nähe so betrachten?

Wie fein abgestuft ist das blau-graue Deckgefieder seines Rückens! Wie fein sind die einzelnen Federn seine Rückens schindelartig angeordnet! (Sie erinnern uns an eine Ritterrüstung oder an die Schuppen eines Fisches, nicht wahr?) Wie spitz laufen die Federn an seinen Flügelenden aus! Wie kontrastreich hebt sich der samtig- schwarze Kopf vom Rücken ab! Wenn ZEPHYR sich dreht, erkennen wir seine schnee-weiße Kehle und die hübsch „gesperbert“-gefleckte Brust. Die schwarzen Backenstreifen hinter seinen großen dunklen Augen sind charakteristisch für seine Art.

Wir verstehen so, dass seit Urzeiten der Wanderfalke uns Menschen als besonders schön erscheint! Der Biologe und Verhaltensforscher Konrad Lorenz, der sich ansonsten eher mit Graugänsen beschäftigte, nannte den Wanderfalken den „Vogel der Vögel“, also den Inbegriff eines Vogels in Vollendung. Für mich ist der Falke in seinem Aussehen und mit seinen besonderen Fähigkeiten ein bestaunenswertes Wunder der Natur!

Wie schön, dass wir ihn in seinem selbst bestimmten Leben – ohne Zoo/ Schaustellerei mit Eintrittspreis! – hier in aller Ruhe in seinem natürlichen Leben betrachten können! DANKE wieder einmal an die Sponsoren und Spender, die uns das ermöglichen!

Wie schön, dass wir ihn in seinem selbst bestimmten Leben – ohne Zoo/ Schaustellerei mit Eintrittspreis! – hier in aller Ruhe in seinem natürlichen Leben betrachten können! DANKE wieder einmal an die Sponsoren und Spender, die uns das ermöglichen!

Wie geht das eigentlich? Das Eierlegen…

Im embryonalen Stadium haben die Vögel noch zwei Eierstöcke, dann entwickelt sich aber meist nur der linke zu einem funktionierenden Organ. Bei manchen Vogelarten, wie u.a. beim Wanderfalken, entwickelt sich aber auch der rechte Eierstock und der rechte Eileiter. Hormone, ausgelöst durch Tageslänge und Balz mit ZEPHYR, haben bei PALATINA in den letzten Wochen die Eierstöcke vergrößert und im Inneren sind von den etwa 4 000 potentiell vorhandenen Eizellen einige in Follikeln herangereift. Die Hoden von ZEPHYR, nahe bei den Nieren liegend, haben sich durch die Wirkung der Hormone FSH und LH enorm vergrößert. Beim Eisprung (Ovulation) wird eine reife Eizelle als Follikel (Dotterkugel) in das schlauchförmige Ostium des Eileiters entlassen. Ciliar-Strömung trägt die Eizelle in den Eileitertrichter (Infundibulum) wohin nach der Kopula die Samenzellen gewandert sind. Dort findet die Befruchtung statt! Die nächste Station ist die Magnum-Region, wo Eiklar und und Mineralstoffe gebildet werden. Die Follikel werden mit einer Schicht umgeben, aus denen später die Hagelschnüre gebildet werden, die den Eidotter im Ei in zentraler Lage halten. In dieser Region des Eileiters verbleibt das Ei etwa drei Stunden und es bildet sich das, was wir Eiweiß nennen. Das Ei passiert dann den Isthmus, wo die Eihüllen (innere und äußerer Schalenhaut) sich bilden, was etwa eine Stunde dauert. Die nächste Station ist der Uterus, in dem sich die Kalkschale bildet und Pigment in seinen arttypischen Mustern und Farben – hier ein fleckiges Braun – hinzugefügt wird. Das dauert natürlich die längste Zeit! Insgesamt sind es etwa 20 bis 26 Stunden, bis das Ei die kurze Vagina passiert und über die Kloake (“Iiih! Igitt!” riefen an dieser Stelle immer meine Schülerinnen im Wanderfalkenprojekt der Geschwister-Scholl-Schule) in die Nestmulde gelegt wird. Der Bedarf an Kalzium ist in diesen Tagen bei PALATINA sehr hoch und in ihrem Blut ist der Kalziumspiegel z.Zt. etwa doppelt so hoch wie bei Säugetieren. Bereits während der Balz hat sie aus ihrer Nahrung Kalzium in ihren Schulterblättern und Beckenknochen “gebunkert”, das jetzt – hormonell gesteuert – über das Blut in die Eierstöcke transportiert wurde. Genau dieser Vorgang wurde vor vier Jahrzehnten durch DDT, seine Derivate und andere Pestizide bei Greifvögeln beeinträchtigt! Brüchige und zu dünne Eischalen führten zu dem weltweiten Rückgang der Wanderfalken, der heute überwunden ist. Wir Alten erinnern die kürzlich 2017 verstorbene Rachel Carson , die mit ihrem Buch Der stumme Frühling uns und den Politikern damals die Augen öffnete.

Heute kommen andere umstrittene Stoffe in unseren Blick: Furane, Glyphosat … Noch weiß man wenig über deren Wirkung, aber der Mensch verwendet sie in großen Mengen!

Wie geht es nun weiter?

„Wieviele Eier werden gelegt werden? Wann kommt das nächste Ei? Schadet es dem Ei nicht, wenn es nicht bebrütet im Kasten liegt? Wann schlüpfen die Küken?“ – Solche Fragen werden nun gestellt und erwarten von mir Antworten.

Ich verweise auf unsere Titelseite, dort gibt es das Kapitel INFORMATION. Ruft man dies auf, so erscheint der Menüpunkt SAISON . Dort ist für jedes Jahr ein Kurzbericht nachzulesen. Dort erfährt man, wann und in welchem Abstand das Gelege entstand, wann die Küken schlüpften und ausflogen und so fort…

Aber doch noch eine schnelle Antwort: Nein, noch werden die Eier nicht bebrütet, auch wenn die Eltern bereits jetzt zur Probe darauf ruhen. Erst nach der Ablage des zweitletzten Eies – also wahrscheinlich am Mittwoch – wird die „Heizung“ (zwei Brutflecken am Unterbauch) eingeschaltet…

Eine Ablösung erlaubt uns den Blick auf das zweite Ei

Danke, Coriena!

Das 2. Ei wurde heute gegen 8 Uhr gelegt!

Das geht ja wieder ganz nach unseren Erwartungen und Hoffnungen! Herzlichen Glückwunsch und DANK an die Erstentdeckerinnen Annette B. und viele andere Besucher/-innen!

Ein schöner Rücken …

PALATINA beim Mittagsschlaf.

So ist es uns lieber

wenn PALATINA ihren Morgenschlaf auf dem Ei verbringt. ( Bei unserem samstäglichen Wochenende-Einkauf auf dem HD-Neuenheimer Markt hörten wir zänkisches Nilgansgeschrei über uns und bekamen kalte Finger!) PALATINAs gelegentlichen ruckartigen Bewegungen des Kopfes zeigen uns, dass sie wohl bald ein Gewölle ausspeien wird.

Kaum vorstellbar für uns

dass dieses einzelne Ei – wie eine Art großer Kieselstein im kalten Sand liegend – einen Lebenskeim in sich trägt, der, wenn alles gut verläuft, uns in fünf Wochen als eine Art fluffiger Tennisball entzücken wird! Der sich nach weiteren sieben Wochen – also Mitte Mai – als perfekt ausgestatteter Vogel in die Luft schwingen wird!

Eine rasante, erstaunliche Entwicklung werden wir nun wieder miterleben können, ohne dass wir das Familienleben auf dem Turm stören werden. Auch im 20. Jahr sehen wir wieder Neues: Hatte ich gestern Abend noch prophezeit, dass PALATINA über die kommenden Nächte bereits ab dem ersten Ei das Gelege bedecken würde, so wurde ich – kaum dass die Nacht begonnen hatte – von ihr belehrt :Nein, sie verbrachte die Nacht im Eingang stehend.

PALATINA schläft nun jede Nacht auf dem Gelege

Nachtrag vom 2. März. Nein, tat sie nicht! Den größten Teil der Nacht verbrachte sie im Eingang des Nistkastens, gewissermaßen als Türsteher…

In der Nacht lag die Temperatur in Heidelberg bei 7° C. Als routinierte Mutter entschied sie, dass das erste Ei nicht bedeckt lagern musste.

PALATINA am 8. Januar

Sie besuchte uns zwischen 11.20Uhr und 11.47 Uhr. Danke, D.B.!

Zwölf mal: Herzlichen Dank!

Von der Kassenführung des NABU Heidelberg habe ich die Aufstellung der eingegangenen Spenden vom 1. Juli 2021 bis 30.12.2021 erhalten. Auch in diesen sechs Monaten der „falkenlosen“ Zeit hat unser Projekt der Wiederansiedelung wild lebender Wanderfalken in Heidelberg finanzielle Unterstützung durch großzügige Spenderinnen und Spender erhalten:

Unser herzliches „Dankeschön!“ geht – nach den Daten der Spenden gelistet- an Frau G.G., Frau A.B., Frau U.K., Herrn B.K., Herrn G.H., Frau B.P., Frau B.G., Frau B.H.K, Herrn H.G.B, Frau C.A., Frau M.W., und Frau D.B.!

Mit deren Spenden können wir erneut den Live-stream unserer drei Webcams und sonstige Kosten in diesem Jahr finanzieren.

Foto: (B.Zoller) AURORA rechts & FRITZ links, 2005

Fünf Tage war ZEPHYR abwesend

Raketen und Lärm in der Neujahrsnacht hatten ihn verscheucht.

Danke, M.H.!

Legendäre Wanderfalken

Bei diesem Wetter habe auch ich heute eine „trockene Nische“ aufgesucht und blättere in einem Standardwerk über Wanderfalken, das ich mir 1969 – zu Beginn meiner Faszination von diesem Vogel – kaufte.

Das Foto zeigt den SUN LIFE-Falken, ein Weibchen, das von 1936 bis 1952 in Montreal, Kanada, lebte. Da das Falkenweibchen eine Fehlentwicklung in ihrem Brustgefieder aufwies, konnte man sie – trotz Mauser und Federwechsel – immer wieder individuell erkennen.

Sie brütete als einjähriger Wanderfalke (am Federkleid erkenntlich) ab 1937 auf einer Fensterbrüstung in großer Höhe eines Wolkenkratzers der Hauptverwaltung der „Sun Life Assurance Company of Canada“.

“ She had a wise and tolerant landlord as well as a sympathetic and intelligent press, and she left behind a host of admirers“, lese ich und ergänze aus voller Überzeugung: „DAS gilt auch für die Heidelberger Falken AURORA, JETTA und PALATINA ! “

Dieses Falkenweibchen verteidigte furchtlos und höchst aggressiv – das zeigt auch das Foto, nicht wahr? – ihren großstädtischen Nistplatz und zog mit drei aufeinander folgenden Terzeln in 16 Brutjahren 21 Jungfalken groß.

Foto: G.H.Hall, vom 04.06.1941, aus „Peregrine Falcon Populations“ hrsg. Hickey, Joseph J., 1969, S. 201

Wo sind heute ZEPHYR und PALATINA ?

Das möchten wir wissen, wo sich jetzt – bei diesem S..wetter – die Falken aufhalten. Sie hätten doch hier in diesem Kasten nun einen netten trockenen Ort! Nein, sie ruhen an anderer Stelle, die wir leider nicht kennen. Gegenüber in 200 m Distanz und mit direktem Blick auf den zu sichernden Nistkasteneingang ist die Schlossruine. Dort, in diesem „Kunstfelsen“ – wie das Schloss von den Falken gesehen wird – gibt es eine Menge idealer Ruheplätze, von denen aus die Falken die Stadt und das Tal im Blick haben. Beute zu machen ist heute im Dauerregen schwierig: Kein Vogel ist am Himmel zu sehen. Wanderfalken erbeuten ihre Nahrung im freien Flug. Aber sie haben – in und an der Schlossruine, für sie eine Felswand mit vielen Löchern und Nischen – Depots angelegt, in denen sie für einen oder zwei Tage Beutereste aufbewahren.

Foto 1: Blick vom Nistkasten zum „Dicke Turm“ der Schlossruine, dort gibt es besonders viele Nischen und Löcher in der 6 m „dicken“ abgesprengten Turmwand.

Foto 2: Jungfalke ruht 2006 im Turminneren auf dem Tragstein eines abgegangenen Fußbodens

Keine guten Nachrichten aus der Vogelwelt

Wir haben es in den letzten Tagen aus den Medien zur Kenntnis genommen. Die Artenvielfalt nimmt weltweit stark ab. Abertausende von Tier- und Pflanzenarten verschwinden, die Auswirkungen sind nicht abzuschätzen. Die Vogelwelt in unserer Heimat leidet vor allem unter dem Verschwinden der Insekten.

Nun droht, wie wir den Medien entnehmen, erneut eine weltweite Vogelgrippe, zunächst wenig bemerkt bei Wildvögeln, die in einem Gebüsch, im Wald, im Wasser unauffällig verenden. Aber in Nachbarländern wurden bereits zehntausende von Zuchtvögeln, die unserer Nahrung dienen, zum Schaden der Bauern zwangsweise „gekeult“ und verbrannt.

Es gibt auch gute Nachrichten:

Der Bartgeier ist in den Alpen wieder gut vertreten! (Ich schmunzelte, als ich in mehreren Zeitungen las “ …. Bartgeier flattern wieder … “ Also DAS ist nicht gerade eine typische Fortbewegungsart der Geier, diese segeln, schweben, kreisen!)

Es hat übrigens Unsummen an Geld und Arbeitseinsatz in einem langjährigen Projekt mehrerer Alpenstaaten gekostet, Bartgeier aus Zoohaltung wieder in freier Natur anzusiedeln. Ich erinnere aus den 1960-er Jahren ähnliche Anstrengungen entlang der Rheinebene um den Weißstorch wieder anzusiedeln. Das ist ebenfalls gelungen, ich sah vor einigen Tagen nahe Heidelberg ein Dutzend ruhender Weißstörche auf einer Wiese stehen, die wohl auf gemeinsamer Reise in den Süden waren.

Die Wiederansiedelung des Wanderfalken in Europa gelang mit – relativ – wenig Geld, aber mit enormen Zeitaufwand und Engagement von Naturschützern.

Foto: Ein Jungfalke greift 2004 bei der Beringung meinen Zeigefinger. (Nicht immer geht das ohne einen Kratzer ab …)